Welche Verfahren zur Herstellung von kolloidalen Metallen gibt es und wo liegen die Vorteile und Unterschiede?

Kolloidale Metalle wie Gold, Silber oder Platin werden mit verschiedenen Methoden hergestellt. Jedes Herstellungsverfahren hat seine spezifischen Vor- und Nachteile, Einsatzmöglichkeiten im Hobbybereich und potenzielle Risiken. Hier ein verständlicher Überblick über die gängigen Methoden.

Chemische Herstellung

Bei der chemischen Herstellung werden Metallionen durch Reduktionsmittel (z. B. Natriumborhydrid) in einer Lösung zu Nanopartikeln reduziert.

- Vorteile: Präzise Kontrolle der Partikelgröße, hohe Ausbeute, geeignet für Labore

- Nachteile: Verunreinigungen durch chemische Rückstände sind ein Problem, was die Reinheit mindert. Für den Hobbybereich ist der Umgang mit Chemikalien aufwendig und teuer.

- Einsatz im Hobbybereich: Selten, da spezielle Kenntnisse und Laborausrüstung nötig sind

- Risiken: Gesundheitsgefahren durch Chemikalien und mögliche Toxizität der Kolloide bei unsachgemäßer Reinigung

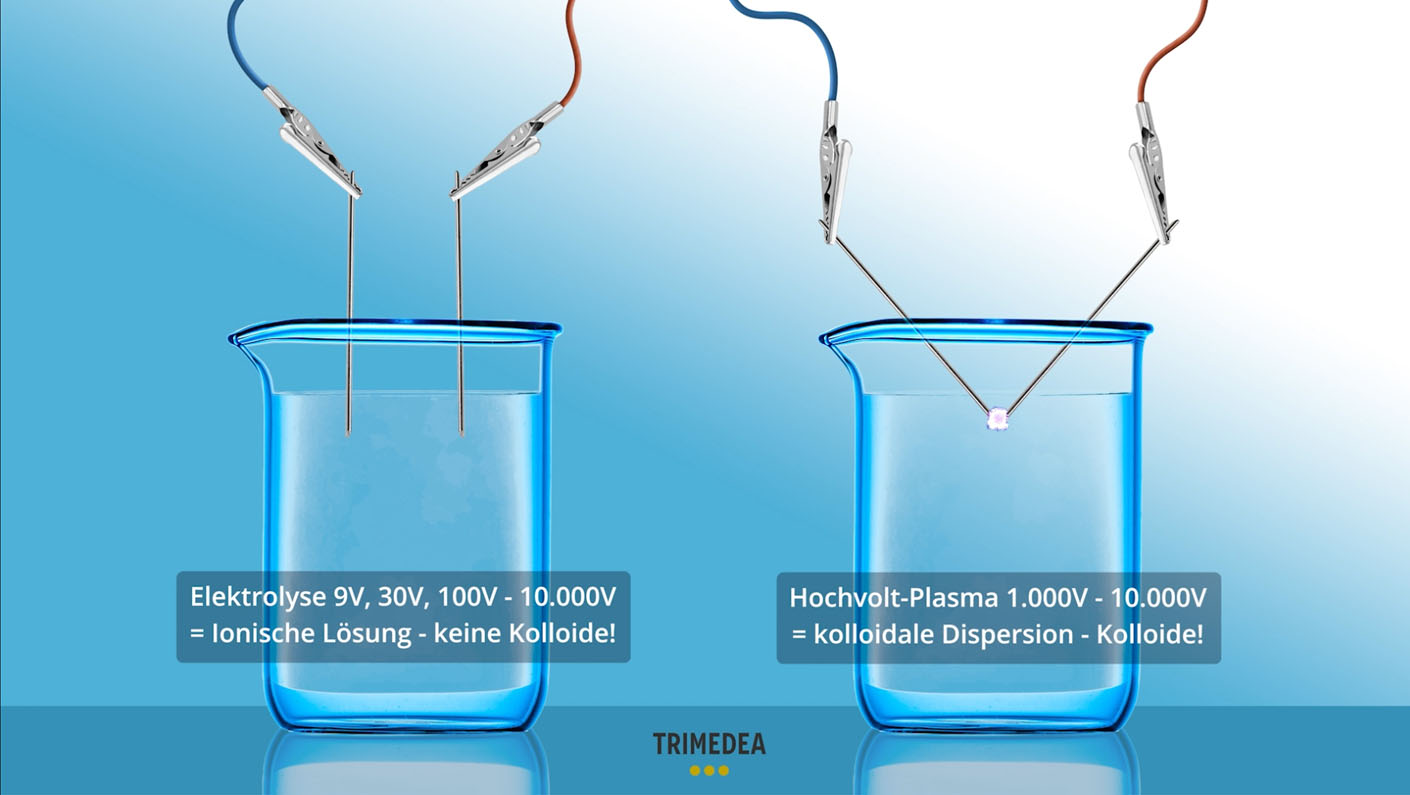

Elektrolyse Niedervolt (9–24 V)

Die Niedervolt-Elektrolyse nutzt Gleichstrom zwischen zwei Elektroden (z. B. Silberstäbe) in Wasser, um Metallionen abzugeben, es werden ionische Lösungen hergestellt (reaktionsfreudige Ionen). Es können sich auch einige Kolloide formen.

- Vorteile: Einfach und günstig, ideal für Hobbyanwender mit Silbergeneratoren

- Nachteile: Erzeugt meist ionische Lösungen statt echter Kolloide, ineffizient bei Metallen mit hoher Gitterenergie (z. B. Gold: nur 1 ppm in 24 Stunden)

- Einsatz im Hobbybereich: Sehr beliebt, da Geräte erschwinglich sind und keine Expertise erfordern

- Risiken: Bei unreinem Wasser können giftige Verbindungen (z. B. Silbernitrate) entstehen; bei Metallen wie Gold, Platin kaum praktikabel

Elektrolyse Hochvolt (bis 10.000 V)

Bei diesem Herstellungsverfahren wird mit höheren Spannungen gearbeitet, um mehr Metallionen zu lösen.

- Vorteile: Effektiver als Niedervolt, kann härtere Metalle wie Gold lösen

- Nachteile: Produziert hauptsächlich ionische Lösungen, keine stabilen Kolloide; hoher Energieverbrauch

- Einsatz im Hobbybereich: Eher selten, da Hochspannungsgeräte teuer und gefährlich sind

- Risiken: Stromschlaggefahr, Instabilität der Lösungen und Reaktivität der Ionen mit Wasser

Hochvolt-Plasmaverfahren (Bredig-Verfahren)

Beim Hochvolt-Plasmaverfahren (1–10 kV) verdampft ein Lichtbogen Metall unter Wasser zu neutralen Nanopartikeln.

- Vorteile: Echte Kolloide, kleinste Partikel (1–20 nm), hohe Reinheit, effektiv für alle Metalle. Seit 1898 bewährt

- Nachteile: Komplexe Ausrüstung (z. B. Hochvolt-Trafo), hoher Aufwand

- Einsatz im Hobbybereich: Möglich mit Bauanleitungen, aber technisches Know-how und Sicherheitsvorkehrungen sind nötig

- Risiken: Stromschlaggefahr, Bedarf an reinstem Wasser, sonst ineffektiv

Protonenresonanzverfahren

Dieses Verfahren nutzt Schwingungen, um Metallpartikel durch „Eigenresonanz“ in Wasser zu lösen, ohne direkten Stromfluss.

- Vorteile: Hohe Stabilität und kleine Partikelgröße (Nanobereich), angeblich präzise steuerbar

- Nachteile: Technische Details fehlen, wissenschaftliche Belege sind dünn, Geräte sind teuer und nicht zugänglich

- Einsatz im Hobbybereich: Kaum möglich, da es proprietäre Technologie ist, die Hobbyisten nicht selbst bauen können

- Risiken: Unklare Energieübertragung; ohne transparente Darstellung des Verfahrens schwer einzuschätzen

Laserablation

Ein Laserstrahl verdampft Metall in einer Flüssigkeit zu Kolloiden.

- Vorteile: Sehr reine, stabile Kolloide, präzise Partikelgröße, seit den 1990er-Jahren etabliert

- Nachteile: Teure Lasertechnik, hoher Energieverbrauch

- Einsatz im Hobbybereich: Praktisch ausgeschlossen, da professionelle Geräte erforderlich sind

- Risiken: Gering, aber unsachgemäßer Laserbetrieb kann gefährlich sein (Augenschäden)

Fazit

Für Hobbyanwender ist die Niedervolt-Elektrolyse die einfachste Option der Herstellungsverfahren, trotz ihrer Grenzen bei harten Metallen und der Einschränkung, dass ausschließlich ionische Lösungen erzeugt werden. Das Hochvolt-Plasmaverfahren bietet hochwertige Kolloide und ist mit Aufwand machbar, während die Laserablation ausschließlich Profis vorbehalten ist. Das Vorgehen beim Protonenresonanzverfahren ist nicht ausreichend dokumentiert, um gesicherte Aussagen dazu treffen zu können. Die chemische Herstellung und Hochvolt-Elektrolyse sind weniger praktikabel. Risiken wie Stromschläge oder Verunreinigungen sollten stets beachtet werden.